罗守俊,中共党员,安徽艺术学院美术学院讲师,中国画教研室主任,中国美术学院艺术学硕士。曾主持参与多个教科研项目,多次指导学生获省级展览最高奖。主讲课程:《山水课徒稿临摹》《宋人山水》《元人山水》《中国画写生》。

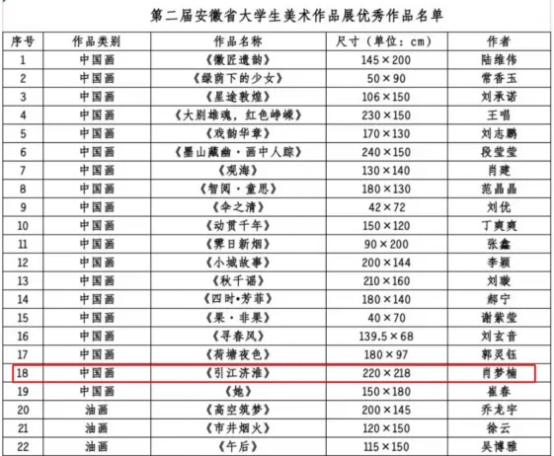

今年6月24日,2025届中国画专业肖梦楠的毕业作品《引江济淮》在第二届安徽省大学生美术作品展中荣获优秀作品奖。这幅作品的诞生,是一段关于师生情、家族记忆与艺术坚持的动人故事。

肖梦楠的毕业作品《引江济淮》获优秀奖

2024年5月,正值大三下学期的肖梦楠在罗守俊老师的《山水创作》课程上,萌生了一个特别的创作构想。她希望将母亲年轻时参与家乡安徽省阜阳市郭寨村淮河抗洪筑坝的经历融入画作,以此致敬老一辈建设者们。后在罗老师的悉心指导下,这个构想最终升华为以“引江济淮”这一国家重大水利工程为主题的创作项目。

“罗老师提议采用‘一景一图’的拼接形式,这样既能展现工程的宏大规模,又能细腻刻画局部细节。”肖梦楠回忆道。为了获得第一手的创作素材,她专程前往工程合肥段实地调研,亲眼目睹了“河上有河,船上行船”的壮观景象。

“站在大坝旁,我仿佛看到了母亲年轻时参与建设的场景。”肖梦楠动情地说,“那个年代,家家户户的劳动力都投身于抗洪修坝,徒手搬运泥砖。我想通过这幅画,不仅记录这项伟大工程,也致敬母亲那一代建设者的奉献精神。”

创作过程分为确定主题、素材搜集、构图、线稿、色稿五个步骤。在完成实地考察和素材收集后,肖梦楠在画面构图上遇到了瓶颈。接收到肖梦楠的求助后,罗守俊老师细致地为她分析道:“在画面的构图上,你可以尝试以横竖线条作为主导,通过施工机械和立交桥的对比体现工程的变迁,用揉纸方式将背景做旧来丰富画面。”

然而,就在创作进入关键阶段时,肖梦楠接到了外公病危的消息。正在上课的她脸色瞬间苍白。“我必须马上回去……”她哽咽着向老师请假,颤抖的手指在手机上反复输错购票信息。回家的列车上,她紧握双手,望着窗外飞驰而过的景色,“往日回家的路程是很快乐的,但是那天对我来说,时间很漫长,心情很沉重。”

当得知这一不幸的消息时,罗老师第一时间发微信安慰她:“先安心处理家事,创作等你回来再继续。”寥寥数语,却让肖梦楠得以安心处理家中事务。

这段特殊的经历,也让肖梦楠对作品注入了更深沉的情感。她不仅要描绘这项举世瞩目的水利工程,更要通过画笔传递三代人之间那份深沉的家国情怀。

一周后,肖梦楠重返画室,投入最后的创作。罗老师把她的专业、敬业、爱心融入到对肖梦楠的创作指导中。她们反复揉纸、设色、打磨细节,常常一待就是一整天。最终,作品如期完成——画面上,工程的壮阔与温情交织,每一笔都凝聚着肖梦楠对历史的敬意与对亲人的思念。

肖梦楠与罗守俊以及《引江济淮》作品的合照

毕业展上,肖梦楠为罗老师献上一束鲜花,并附上手写祝福:“幸得美人师,润我细无声。愿师韶华,常如初见。岁岁安康,喜乐长安。”这份师生情谊也延续到了艺术传承中:罗老师赠予她一支毛笔,鼓励她继续在绘画道路上深耕。微风轻拂,阳光洒在师生二人身上,那一刻,教育的温度与艺术的未来,在这支毛笔中悄然延续。

肖梦楠送给罗守俊老师的花 |

罗守俊老师送给肖梦楠的毛笔 |

《引江济淮》不仅是一幅获奖作品,更承载了两代人的记忆、对亲人的思念、师生的默契,以及艺术对时代的回应。它告诉我们:真正的创作,永远源于生活,归于心灵。

招生咨询电话:0551-64400400

招生咨询电话:0551-64400400 地址:安徽省合肥市新站区淮海大道1600号

地址:安徽省合肥市新站区淮海大道1600号 邮编:230011

邮编:230011