谢辉,男,入党积极分子,安徽省优秀毕业生。安徽艺术学院设计学院2025届视觉传达设计专业毕业生,现已被澳门科技大学录取为传播设计专业硕士研究生。大学期间参与各类科研课题,先后获得安徽省社会科学界学术年会二等奖、国家奖学金、国家励志奖学金、学习优秀奖等;在学科竞赛中荣获国家级奖项四项、省部级奖项十二项。

“2050公里,安徽艺术学院”——这是我高考第一志愿的选择

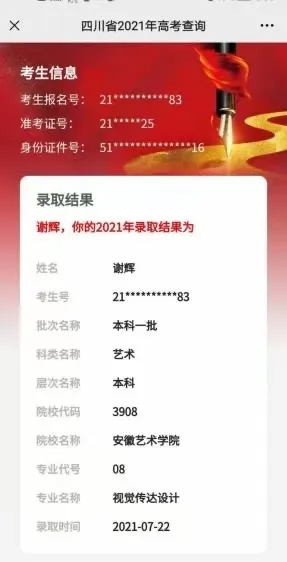

我的家在四川凉山彝族自治州,四年前那个蝉鸣喧嚣的六月,我攥着高考成绩单站在人生的十字路口处。文化课三分之差,像一道无形的栅栏,将我与本科院校隔开。就在我手足无措时,谁曾想,命运早已在2050公里外的合肥,为我预留了一扇窗——安徽艺术学院。得益于国家对西部少数民族与贫困地区的关怀政策,同时安艺首次向四川省招生,我被安艺录取。

谢辉的高考录取通知页面

人们常说“成都,是一座来了就不想走的城市”,但对我而言,从凉山到成都求学的三年高中时光,早已在麻辣鲜香的烟火气中悄然落幕。是时候背起行囊,去追寻更辽阔的远方了——那里才有我真正向往的星辰大海。从小离开父母,在外求学的经历,早已将“独立”二字深深镌刻进我的生命年轮,化作前行的力量。

安徽艺术学院——这座扎根于合肥“创新高地”的艺术殿堂,像一束光,照亮了我追寻艺术的漫漫长路。一流的硬件设施、年轻蓬勃的活力,正与我追求的“可能性”的心境相契合。于是,在那个充满憧憬的夏天,我坚定地选择了安艺。

四年后的今天,当我回望这段旅程,愈发庆幸自己选择了安徽艺术学院。在这里,我不仅见证了设计学院从蓝图变为现实的蜕变,更亲身体验了其前瞻性的教育理念——学院始终紧跟时代步伐,密切关注社会发展趋势和经济文化建设的新需求,积极探索符合新文科发展需求的课程体系,构建了以地域文化为资源的主题性工作坊教学的模式,并建立了以教学为主体,以科研、艺创为两翼的“一体两翼”工作机制,让理论、实践与社会需求形成了良性循环。这一切,犹如一把精心锻造的钥匙,为我开启了现代设计艺术的全新视界。而每一位恩师的言传身教,既在专业上引领我们突破边界,更以艺术家的职业操守告诉我:真正的艺术人生,永远需要用更高的标准来“设计”。

无论路径如何,必圆读研之梦

读研并不是一时兴起,而是我的蓄谋已久。这颗种子,早在我大一的时候,就已经萌芽了。

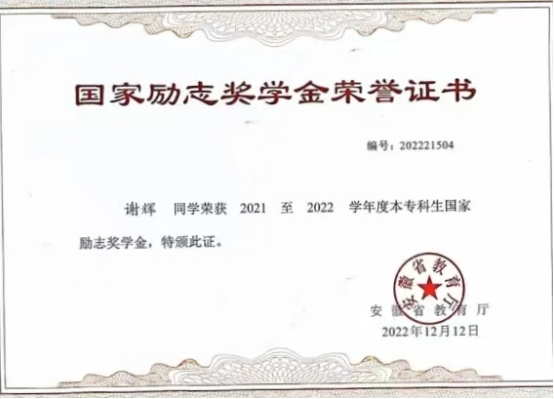

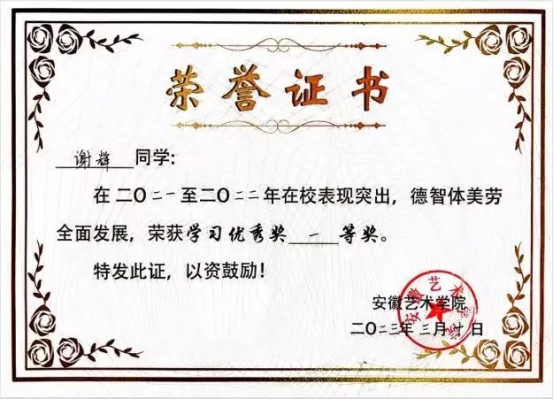

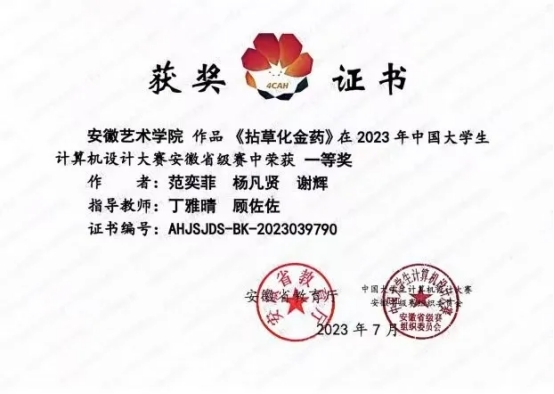

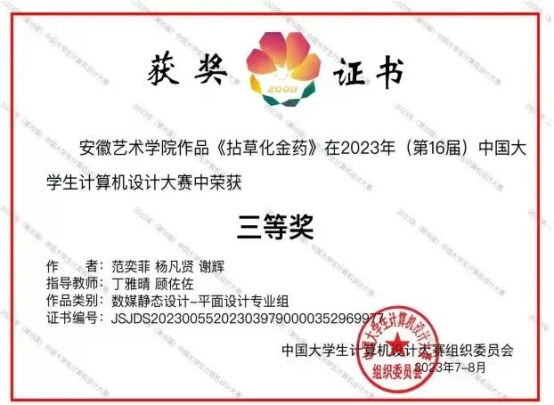

大一,刚入校时,看着国家奖学金与考研光荣榜单时,我的内心就深受触动——我想变成跟他们一样优秀的人。而学历的提升,是我迈向梦想的第一步。我深知在如今这个社会中,学历是不可缺少的敲门砖。读研于我来说,是我规划中不可或缺的学习体验,更是锤炼思维能力的宝贵契机。后来在学校老师们的鼓励与引导下,我的想法日益坚定。我早早关注国内外升学要求,注重学业成绩、学科竞赛为未来申请或考研铺路。在我的努力下,先后获得了安徽省社会科学界学术年会二等奖、国家奖学金、国家励志奖学金、学习优秀奖等;在学科竞赛中荣获国家级奖项四项、省部级奖项十二项。这也为我以后的考研之路打下了坚实的基础。

谢辉获得的部分荣誉

大三下学期,经历短期考研培训与工作体验后,经综合考量,我决定先工作积累经验,再行深造。但我心中始终怀有执念:无论路径如何,必圆读研之梦。

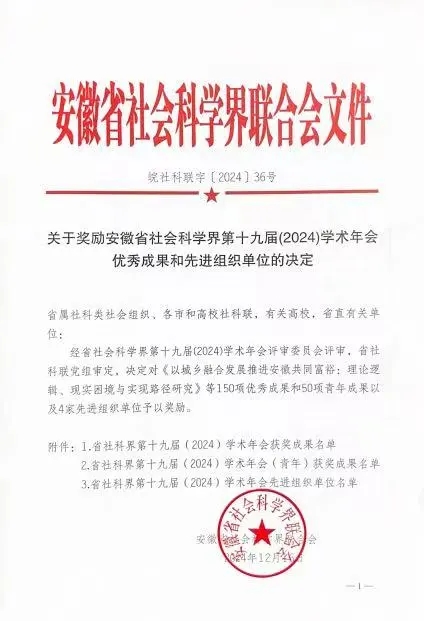

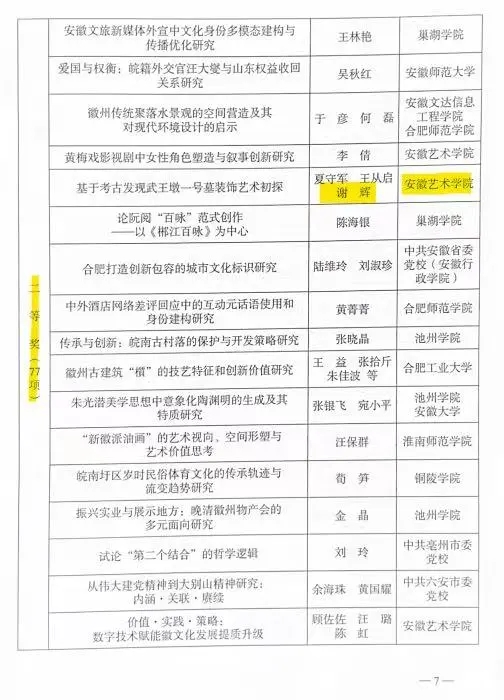

去年七月,在获得成都暑期实习机会与参与“武王墩”项目之间,我毅然选择了后者。这座位于安徽省淮南市三和镇徐洼村的战国晚期楚国高等级大型墓葬,作为2024年中国十大考古新发现之一,是目前科学发掘的规模最大、等级最高、结构最复杂的楚国王级墓葬。我有幸加入由设计学院夏守军老师带队的“武王墩”项目团队(AIGC创意设计工作室)。该项目团队与安徽省考古研究所开展合作研究,阶段性相关研究获得了安徽省社会科学界第十九届(2024)学术年会征文二等奖,并立项安徽省哲社规划项目。

谢辉参与“武王墩”项目获安徽省省社科三等奖

在课题研究中,我们主要负责对武王墩一号墓出土器物进行三维扫描建模,对其形制特征、纹饰图案及装饰工艺进行绘制、研究。通过该项目的学习,我学会了如何使用逆向工程设备三维扫描仪,以及类型学分类等研究方法。这段宝贵的实践经历,不仅提升了我的学术研究能力,更让我在跨学科的设计实践中获得了显著成长。

项目团队在武王墩一号墓发掘现场

项目团队对出土器物进行三维扫描

这次的选择,让我再一次对研究生的学术研究之路充满憧憬。在项目研究期间,夏守军老师向我介绍了多所高校的研究生课程,并结合我的自身情况进行分析,特别推荐了澳门科技大学。经深入了解,我认为赴澳门求学是开拓国际视野、接受优质教育正确的选择。在家人的支持下,我最终决定申请澳门科技大学传播设计学研究生课程。

考研路程是痛并温暖的

我的“考研之路”与传统的题海战术不同,更注重平时积累的点滴——那些在成绩单上跃动的数字,那些在设计学院二楼工作室熬夜改图、修改论文的时光,如今都成了托起我学术梦想的基石。

师生协同工作室熬夜改图、创作

但比这些更珍贵的,是这一路上收获的温暖与感动。

记得在2023年的5月,一场突如其来的急性阑尾炎让我住进了医院。离家千里,举目无亲,室友焦鑫城二话不说跑遍医院帮我办理手续;王睿喆和肖浩宇果断放下自己的事情,轮流守在病床前照顾我,直到出院。那些日子里,蒋亚峰、王雄略、张志刚、韦耀华、王浩然、张阿龙、葛姚、侯佳慧、焦雨辰等一众好友哪怕再忙,也会抽空来看我。一句问候“你好点了吗?”让我终生难忘。

谢辉与室友的合照

而老师们的关怀,更像冬日里的暖光——郝驰原老师亲自送来牛奶,顾佐佐、汪璐、郗文静等老师不断询问我的恢复情况,并给予相应帮助,这些温暖让我这个异乡学子第一次体会到了“此心安处是吾乡”的滋味。

老师同学们在谢辉住院期间送来的礼物

最让我铭记的是夏守军老师的帮助与付出。在申请研究生的关键阶段,夏老师不厌其烦地帮我修改申请材料,连一个标点符号都要反复推敲。当我通过澳门科技大学初试,需要在工作室面试时,他不仅提前指导注意事项,还特意安排学弟在门外值守。可即便这样,面试当天我还是听到那个熟悉的声音出现在门口——原来是夏老师始终放心不下,一直默默守在门外。那一刻,我忽然明白,所谓师者,传道授业解惑之外,更在用行动诠释着“爱生如子”的真谛。

谢辉和夏守军老师的合照

如今回首这段旅程,最珍贵的不是那一纸录取通知,而是这些镌刻在心底的温情片段。安艺给予我的不仅是知识,更是一个关于“教育温度”的最好注解——在这里,每一个成长的脚印,都浸润着师长们的殷殷期盼,都伴随着同窗们的真挚情谊。这大概就是教育最美的样子:它用关怀滋养心灵,让每个追梦的学子都能带着温暖的力量,勇敢地走向更广阔的天地。

回望求学路:无悔感恩

回望四载安艺求学路,成为最无悔落笔。当年高考文化课三分之差,幸得国家政策眷顾与安艺橄榄枝,让我得以推开这扇机遇之门。更因安艺年轻蓬勃的硬件与独有的艺术氛围、高平台支撑,让我得以在武王墩等各类课题中沉淀;并在老师的引荐下,进行深造。安艺四年,是知识的累积,更是人格的塑造。未来无论我行至何方,都会牢记安艺“崇德尚艺 知行合一”的校训,这份精神烙印将指引我以更开阔的视野、更笃定的步伐,在设计之路上永葆赤子之心。

值此毕业之际,千言万语化作深深感恩:感恩安徽艺术学院这片培育梦想的沃土,感恩安徽艺术学院各位恩师的谆谆教诲,感恩同窗挚友的相伴成长,感恩家人在求学之路的莫大支持。是你们共同编织了我青春最珍贵的记忆,这份情谊,必将随岁月流转而愈发醇厚。

招生咨询电话:0551-64400400

招生咨询电话:0551-64400400 地址:安徽省合肥市新站区淮海大道1600号

地址:安徽省合肥市新站区淮海大道1600号 邮编:230011

邮编:230011