8月23日至25日,设计学院非物质文化遗产保护专业三下乡实践团队在指导教师吴又进、樊嘉禄教授的带领下深入安徽歙县,开展暑期社会实践活动,调研当地非遗瑰宝——鱼灯。此次活动旨在聚焦非遗鱼灯的传播与探索,为古老的民间艺术注入新的活力。

此行的首站是徽州古城,团队成员实地观赏了鱼灯表演。夜幕下,华灯初上,古城的石板路上,鱼灯队伍蜿蜒前行。巨大的鱼灯,有的通体金黄,有的红似火焰,在灯光映照下熠熠生辉。

徽州古城鱼灯游街时的盛景

舞者们步伐矫健,手中鱼灯灵动跳跃,时而如鱼翔浅底,时而似鱼跃龙门,将鱼的形态和神韵展现得淋漓尽致,吸引![]() 了众多游客和当地居民驻足观看。这些鱼灯造型精美,工艺精湛,伴随着表演者的灵动步伐,仿佛赋予了鱼儿生命,在古城的街巷中穿梭嬉戏,展现出独特的地域文化魅力。

了众多游客和当地居民驻足观看。这些鱼灯造型精美,工艺精湛,伴随着表演者的灵动步伐,仿佛赋予了鱼儿生命,在古城的街巷中穿梭嬉戏,展现出独特的地域文化魅力。

随后,团队专访了渔梁鱼灯传承人徐继丽。徐老师热情地接待了团队成员,并详细讲述了渔梁鱼灯的历史渊源。渔梁,一个以鱼为生、以鱼为形、以鱼命名的街市,其鱼灯文化源远流长。先民们长期与鱼打交道,熟知坝下鱼性,将鱼冲坝、溜坝、滩花、鲤鱼得子、鱼

跃龙门等生动的鱼的动作融入到鱼灯表演中,使得每一次表演都栩栩如生,活灵活现。徐老师还拿出制作工具,现场展示了鱼灯骨架的扎制工艺,竹篾在她手中上下翻飞,不一会儿,一个精巧的骨架便初见雏形。徐继丽表示,渔梁鱼灯不仅是一种艺术形式,更是渔梁人生活的写照,是他们与自然和谐共处的见证,承载着世代渔梁人的记忆和情感。

团队成员在徐老师的指导下尝试为鱼灯着色

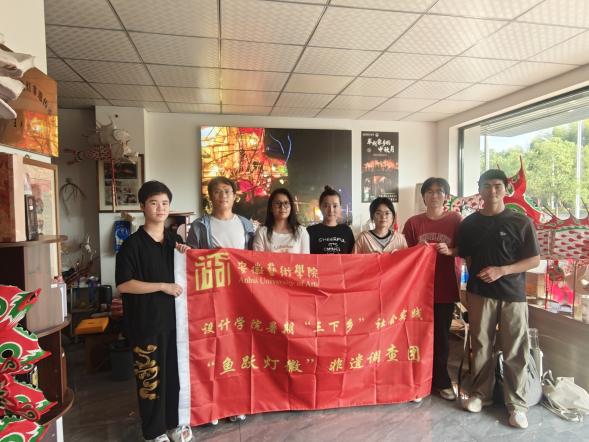

在这之后,团队又拜访了汪满田鱼灯传承人汪春燕。汪老师则向团队成员娓娓道来汪满田鱼灯的来源及相关民间故事。据汪春燕介绍,汪满田鱼灯起源于当地的民间祭祀活动,有着深厚的群众基础和文化底蕴。每到特定的节日,村民们便会扎起鱼灯,走街串巷,祈求风调雨顺、五谷丰登。汪满田鱼灯的造型和表演形式也独具特色,它通常由多个鱼灯组成鱼阵,在锣鼓声中,鱼灯上下翻飞,气势恢宏,仿佛一群鱼儿在水中畅游,寓意着生活的富足和美好,在制作工艺上,汪满田鱼灯也别具一格,从选竹、破竹、扎骨架,到糊纸、绘画,每一道工序都饱含着匠人的心血。

团队成员拜访汪老师

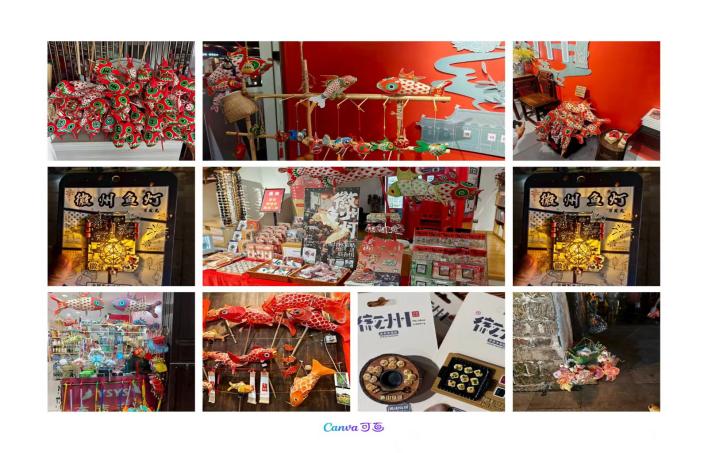

在采访过程中,团队成员还了解到,近年来,随着乡村振兴战略的实施,歙县的非遗鱼灯文化得到了更多的关注和支持。当地政府通过举办鱼灯节、开展非遗传承培训等方式,不仅让鱼灯这一古老的艺术形式得以传承和发展,还吸引了大量游客前来观赏,为乡村经济发展注入了新的动力。同时,以鱼灯为原型各类文创也是琳琅满目,既深受游客们的喜爱,也便利了鱼灯的传播,更提高了当地民众的收入,成为了徽州鱼灯传承的新载体。一些村民也通过制作和销售鱼灯手工艺品,增加了收入,改善了生活。

各式各样的鱼灯文创

此次歙县“三下乡”鱼灯调研活动,是一次对传统文化的致敬与探寻之旅。在乡村振兴的时代背景下,非遗文化的传承与发展显得尤为重要,设计学子将运用专业所长使歙县鱼灯这一古老的非遗文化绽放出更加耀眼的光芒,成为连接历史与未来、乡村与世界的文化纽带 。

团队成员与徐老师(左三)合影 团队成员与汪老师(中)合影

撰稿/摄影:傅联骏、毛文彩、丁庆楠、汪子静 摄影:陈迅、朱乐乐 编辑:薛莲 复审:王从启 审定:俞璋凌